襖の内部構造は、その内部に使う素材によってそれぞれに違いがあります。

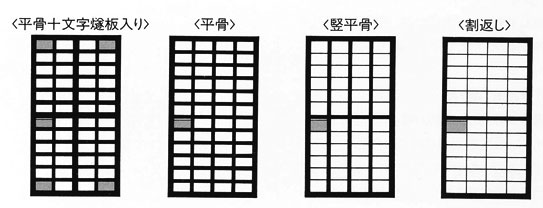

下地材に使われているものによって襖の種類には、つぎのようなものがあります。

下地材による襖の種類

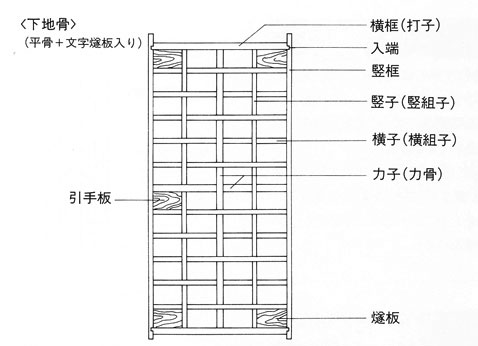

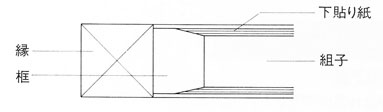

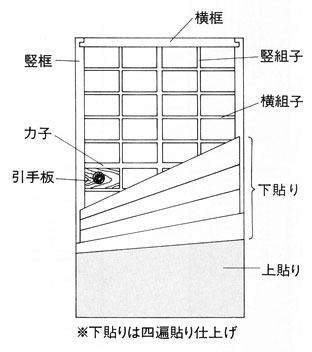

(1)組子襖

昔からの襖で、現在でも代表的なものです。一般に組子は縦3本、横11本で組みますが、この見付き寸法は4分(=四分子)が普通です。特に構造を強化したい場合には、力子、燧板(隅板)を加えることがあります。

普通、組子の上に骨縛り、打ち付け貼り、蓑貼り、べた貼り、袋貼りなどの順に下貼りを重ねて芯を仕上げますが、骨縛りとべた貼りを合わせて1枚にした紙(漉き合わせ)を使用する場合が多くなっています。

この襖は、そりやねじれに強く、伝統的に長く使われきており、温度湿度への適応性からも日本の気候風土に合ったものといえます。また張り替えの即応性があるということからも、多く使われている襖です。

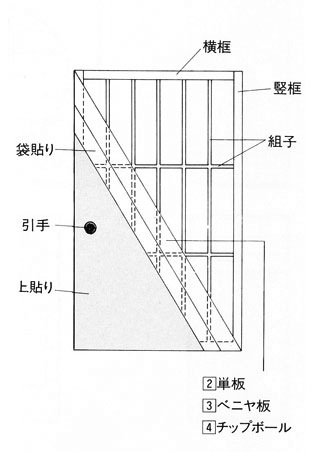

(2)単板襖

簡単に組んだ組子の上に丸太(主としてラワン材)をむいて切り取った0.7㎜~1.2㎜のごく薄い板(これが単板)を貼った襖ですが、地域によって単板の厚さや組子の本数に多少の違いがあります。糊づけのため骨を柱の曲りに合わせることはできないので、縁をつけて完成したものを下桟などで調整して柱付きを合わせます。

単板襖は、ダンボールや発泡プラスチック系に比べて、寸法物への対応性に劣ります。また、紙貼りの作業ではチップボール芯にはかないません。そのうえ、やや重量感に欠けるところがあります。

(3)板(ベニヤ)襖

単板襖と同じ構造で、組子の上に厚めの合板(べニヤ板)を貼った襖です。 この襖は、ほかの種類の襖に比べ丈夫なことが特長です。ただし、かなり重量があります。最近は、片面は襖紙、片面には壁紙などが貼られた「戸襖」と呼ばれるものもあります。

(4)チップボール襖

簡単に組んだ組子の上に、骨縛りとべた貼りに代えて、チップボール(チップボードともいう。ボール紙の一種)を貼った襖です。組子襖に比べて組子の本数が少ないのですが、骨縛りやべた貼りの手間がはぶけるためによく使われています。

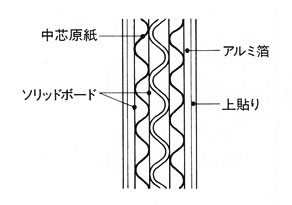

(5)ダンボール襖

量産襖の代表的な襖です。3層ぐらいに重ねたダンボールを芯材として、一番上のダンボールの両面には、湿気防止用のアルミ箔が貼られています。この襖は、張り替えがしにくいという欠点をもっていますが、芯材を機械生産することができるためコストが安くすむという大きな特長もあります。

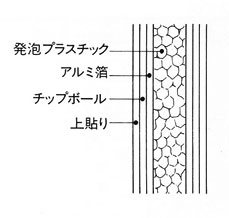

(6)発泡プラスチック襖

プラスチックの発泡体を芯材とした襖です。プラスチックの種類にはスチロールとスチレンの2種類がありますが、スチロールを使っているものが大半を占めています。

この襖はダンボール襖と同じように張り替えの点で他の襖に劣りますが、大量生産ができるのでコストが安く、寸法詰めも自由になるという利点があります。このため、まとまった需要にも応じることができます。

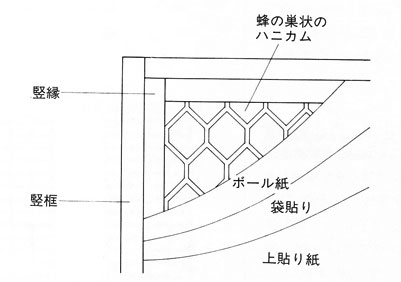

(7)ぺ一パーコア襖

プラスチックの発泡体を芯材とした襖です。プラスチックの種類にはスチロールとスチレンの2種類がありますが、スチロールを使っているものが大半を占めています。

この襖はダンボール襖と同じように張り替えの点で他の襖に劣りますが、大量生産ができるのでコストが安く、寸法詰めも自由になるという利点があります。このため、まとまった需要にも応じることができます。

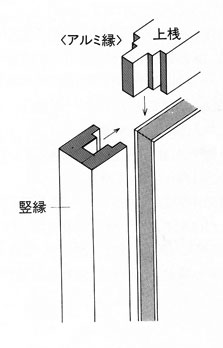

(8)アルミ(縁)襖

プラスチックの発泡体を芯材とした襖です。プラスチックの種類にはスチロールとスチレンの2種類がありますが、スチロールを使っているものが大半を占めています。

この襖はダンボール襖と同じように張り替えの点で他の襖に劣りますが、大量生産ができるのでコストが安く、寸法詰めも自由になるという利点があります。このため、まとまった需要にも応じることができます。